川观新闻记者 杜杰 泸州市龙马潭区融媒体中心 汪静

5月20日一早,泸州市龙马潭区特兴街道长春村在朝阳里苏醒过来,驻村第一书记梁毅开启了在村上一天的工作:今天他的行程安排得很满,要去看产业、访监测户,还要探一探高标准农田建设改造提升项目的进展。

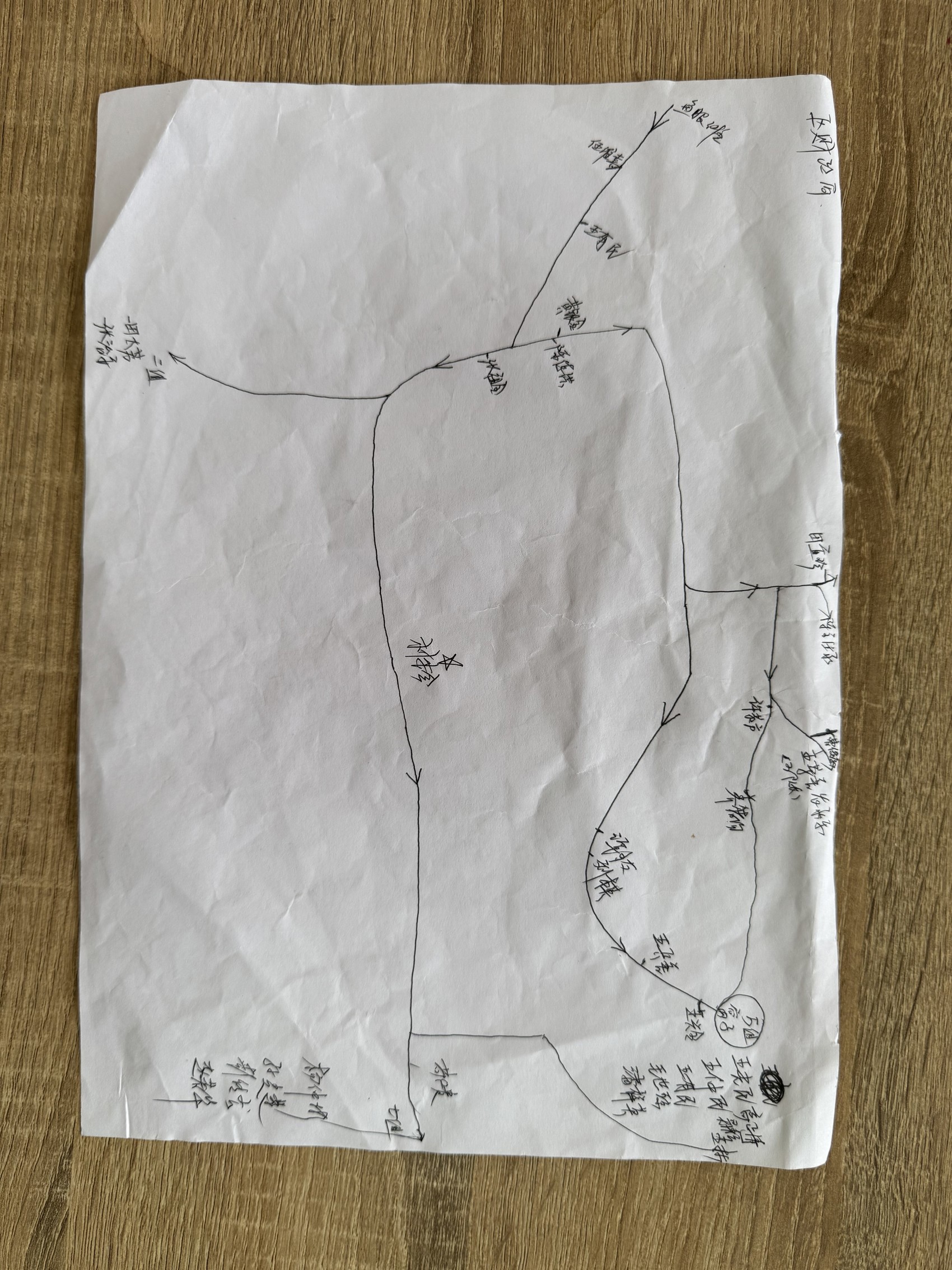

带上手绘地图,驾着车,梁毅和驻村工作队队员王开联、熊颢添正式出发。在手绘地图上,长春村村委会位于西南方向,作为起点被梁毅用一个红色五角星标注出来。

长春村的手绘地图。(杜杰 摄)

车行五分钟左右,便来到一处水田。小龙虾养殖户尹少宏站在齐腰深的水中,正将笼子里捕获的小龙虾往塑料桶里倒。虽然是村道小路,梁毅十分熟悉方向,而一路上,刚到村上不久的熊颢添却拿着手绘地图,在脑海里记着线路。

梁毅驾车行驶在长春村,看着远处的小龙虾养殖基地。(杜杰 摄)

“现在小龙虾简直卖不起价格。”尹少宏向梁毅“诉”起了苦。了解到小龙虾市场行情后,梁毅想着小龙虾是村上的主导产业之一,5家养殖大户和10余户零散养殖户,全村加起来有700多亩的养殖规模。“争项目,成立专业级合作社。”梁毅思考着,只有抱团提高品质才能更好闯市场。

离开水田,梁毅继续驾车来到监测户冯焱珍的家。“手绘地图果然精准。”熊颢添一路看着车子前进的方向,恰好和地图上粗细不一的线条基本重合。“虽然不能显示距离和时间,但最终目的地错不了。”

“去年这时候,我家堂屋还漏着雨。”见到梁毅,正在喂鸡的冯焱珍十分热情地迎了上来,由于家中老人重病,医疗费巨大,一度让这位单亲妈妈陷入了困境。按照政策,驻村工作队队员们将其从脱贫户转为监测户,并根据低保、医保等相关政策基本解决了医疗费等问题,还帮助冯焱珍翻修了旧屋。

王开联、熊颢添、梁毅在村上讨论产业发展。(资料图,汪静 摄)

在手绘地图上,冯焱珍名字旁边,有从脱贫户转为监测户的红色标记,也有送医送药的绿色箭头,还有就业帮扶的绿色批注,乃至自掏腰包帮扶的星形符号。“养了40几只鸡,梁书记帮忙售卖,还在村上蔬菜大棚里务工,一天有130元的收入。”冯焱珍笑着说,还能照顾孩子读书,如今,一家人生活总算重回正轨。

再次驾车,梁毅他们来到青杠湾小学旧校址,手绘地图依旧能准确导航到达,熊颢添已经不足为奇了。创业人赖虎通过流转承包下来,在这里办菌类培训及设备研发销售项目,如今生意做得有声有色。“有什么困难,梁书记都会及时帮我们协调处理。”赖虎说,正是没有后顾之忧,所以可以安心创业发展。

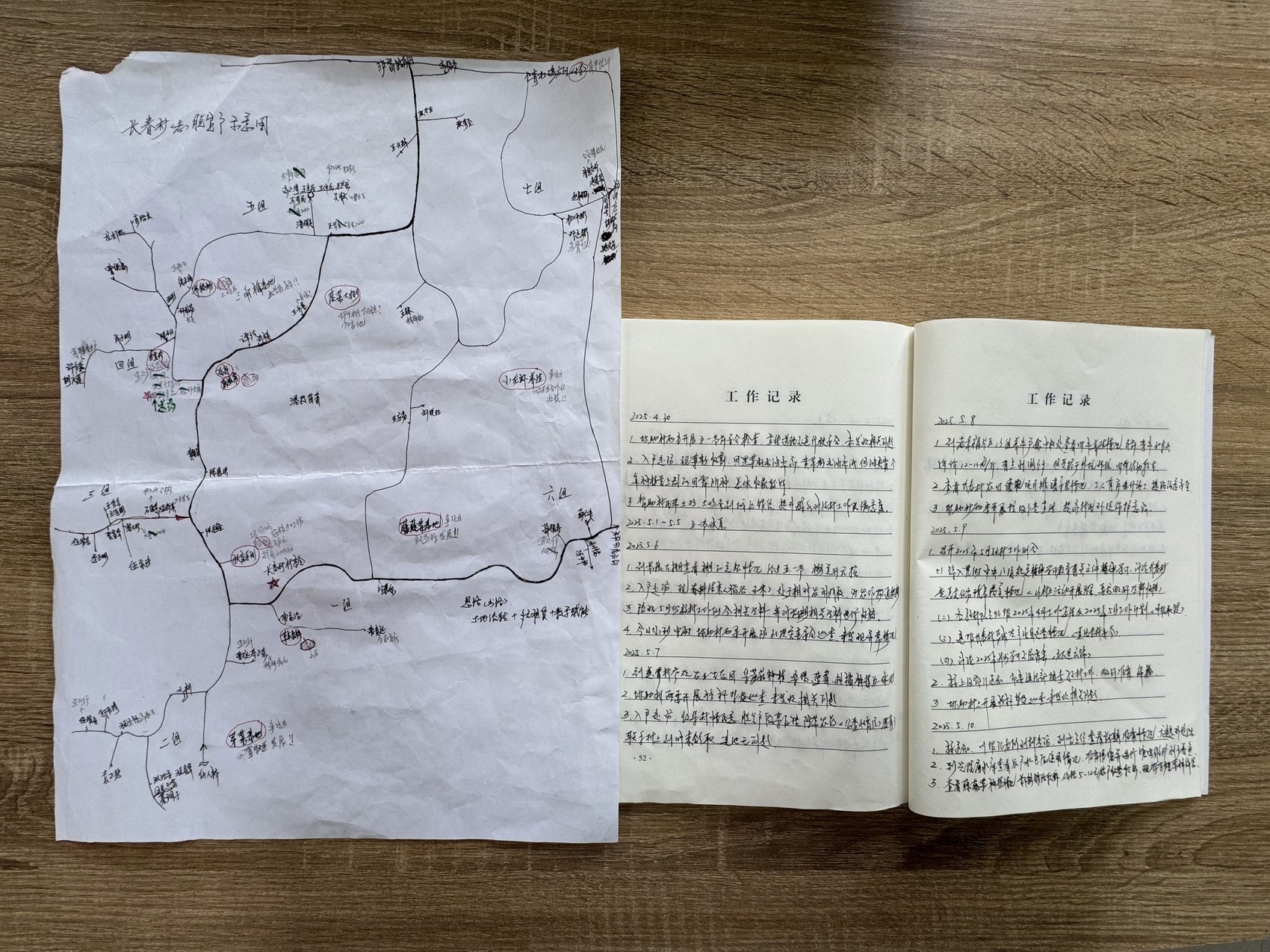

梁毅的手绘地图和工作笔记。(杜杰 摄)

“我发现手绘地图不仅能导航,梁书记还标注了村上的产业布局。”熊颢添指着地图,小龙虾养殖、蔬菜大鹏、猫粮加工坊等产业清晰明了。不仅如此,整幅手绘地图,长春村的村道小径、废弃校舍、闲置猪场等多处被数字地图忽略的角落,都被梁毅用红笔圈了出来,成为乡村振兴的重点攻坚区域。

“村上住户分散,且小路比较多,电子导航不能准确导到住户家中,这才是最需要驻村干部抵达的角落。”梁毅说,为了新来的队员们尽快熟悉了解长春村各家各户情况,方便大家工作,他便采取手动绘制地图,并将工作重点、产业布局不断完善其中。

梁毅骑车在长春村。(资料图,汪静 摄)

“村子的民生和产业,情况我都门儿清。”今年59岁的王开联说,长春村1097户村民与3000亩土地的产业脉络,在手绘地图上体现了出来,也为驻村工作带了新的启发和思路:

废弃养猪场变身现代化养鸡场,闲置校舍孕育食用菌研发中心,连抛荒的坡地都标注着“170亩地49个棚招租”规划;“土地流转+多元租赁+数字赋能”,这套组合拳让去年村集体收入达到38万元,同比增长35.7%,成为历史以来最高峰。