个性化探索成效明显 多项改革经验全国推广

□乔陆 匡科 (图片由自贸区川南临港片区管委会提供)

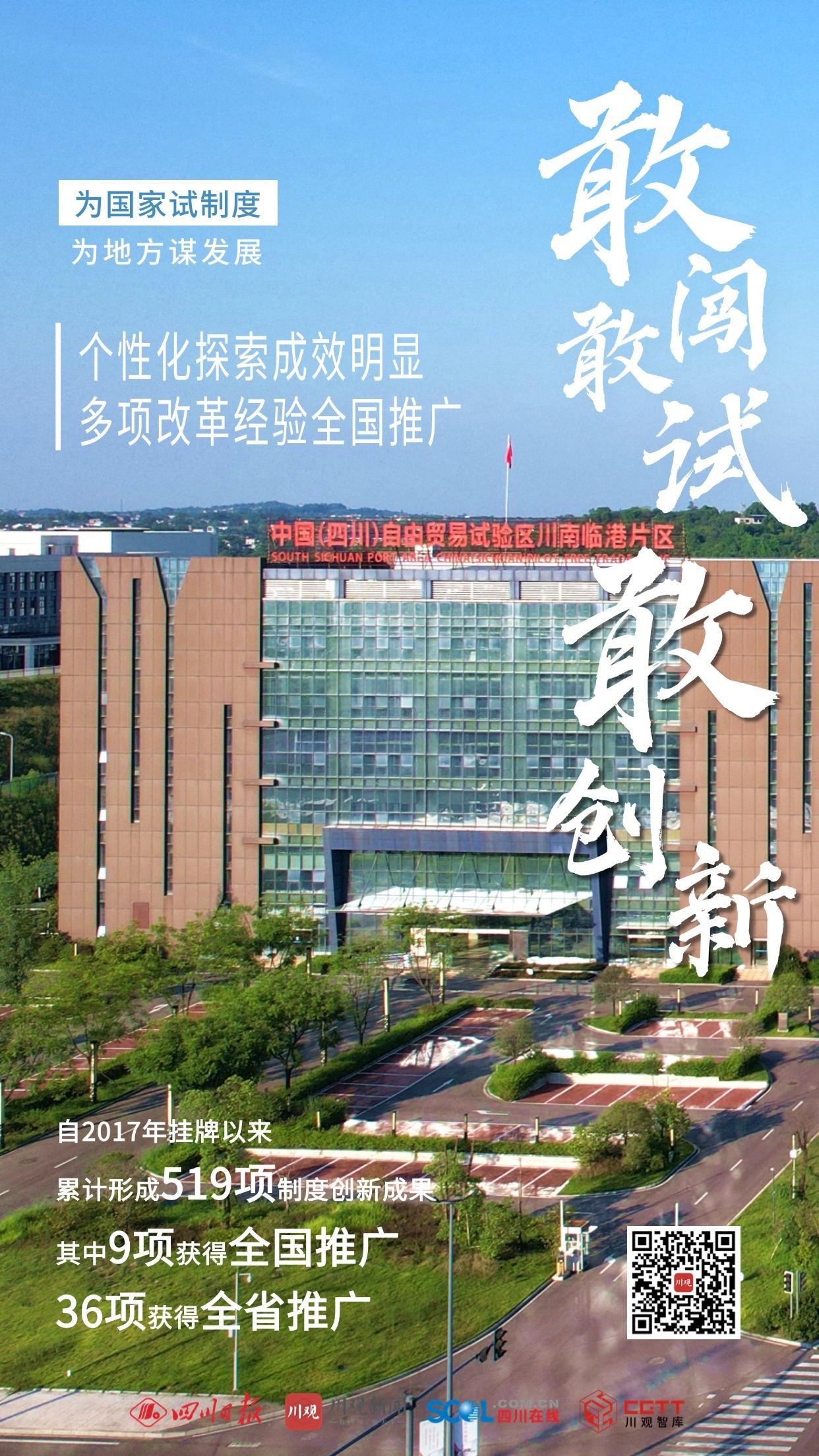

小面积,大变化。近年来,中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区(以下简称自贸区川南临港片区)这块仅19.99平方公里的“小小试验田”持续发力,大胆试、大胆闯、自主改,累计形成519项制度创新成果,其中9项在全国推广、36项在全省推广。

制度“苗圃”里播下的良种,不断成长为高水平开放的“生态树林”,自贸区川南临港片区充分发挥制度创新的“头雁”效应,通过改革创新推动区域经济快速增长,打造开放发展的生动样板。

中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区。

“泸州经验”走向全国

“起码需要150辆大货车,但在泸州及周边根本不可能一次性找齐这么多车来卸货,当时感觉很难办。”回想起2023年12月那批4万吨巴西玉米的卸货经历,四川信特农牧科技有限公司(以下简称信特农牧)采购经理周敏仍记忆深刻。

4万吨进口玉米,分10条散货船从张家港中转后到达泸州港,但从码头到工厂卸料区的最后3公里路,却因运力不足难以抵达。信特农牧关务主管林蓉介绍,按照传统模式,一票报关单项下申报入区货物,需要调集足够货车同时装载货物,以“车队模式”集中到卡口统一验放,“这需要同时调集诸多卡车,协调难度极大,而且车辆很容易在卡口处滞压,企业要花很长时间排队”。

泸州海关在自贸区川南临港片区探索实施的综合保税区一线进区货物“即到即入”创新模式,解决了企业遇到的难题。通过“企业申报流程不变,后台数据比对验核”,实现单车卡口入区核放,货物运输车辆通过卡口时可根据申报数据自动识别,实现快速无感通车。

新模式让企业享受到极大的便利。“我们最终只用了8辆货车,反复进出、循环拉货,成功把陆续到港的4万吨玉米卸完。”周敏感慨道,“这项改革帮我们节省了大量时间和成本。”据自贸区川南临港片区管委会统计,推行该项改革举措后,入区车辆平均节约1天的等待时间,每车节约600—800元调运成本,同时减少进口货物在港口堆存时间较长造成的滞箱费约350元/箱·天。

这项改革,入选“中国改革2023年度地方全面深化改革典型案例”,2024年入选全国自贸试验区第五批“最佳实践案例”,在全国推广。

大胆试、大胆闯、自主改,在自贸区川南临港片区的推动下,“生产型出口企业出口退税服务前置模式”“企业‘套餐式’注销服务模式”“增值税小规模纳税人智能辅助申报”等9项“泸州经验”,成功走向全国。“长江内河口岸进口‘极简通关’模式”“同址同业主体变更登记承诺制”“中欧班列‘拼车’模式”“原产地预审快办惠企创新服务机制”等36项成果在全省推广。

泸州港。

长江上游的差异化探索

地处长江内河的泸州,如何建设好自贸试验区?

“充分发挥长江黄金水道的作用。”自贸区川南临港片区管委会政务服务中心副主任潘云海表示,泸州港地处长江黄金水道上游,以往水运进口转关货物运输时间长、通关节点多。聚焦上海等入境口岸至泸州港航运物流全过程中的痛点、堵点、难点问题,自贸区川南临港片区创新推出长江内河口岸进口“极简通关”模式,已在成渝地区双城经济圈同类型地区复制推广。

“我们通过共享海关、企业、港口三方信息,不仅可以提高查验准备工作效率,还可以实施车载检查,进一步压缩查验时间和成本。”潘云海介绍,该模式实现了转关口岸“容缺申报”、江上运输“提前申报”、运抵港口“船边直提”、查验现场“车载查验”等便利化措施集成,平均查验时间压缩至1小时,单箱节约费用约400元。

为深化差异化探索,挂牌以来,自贸区川南临港片区立足自身功能定位和特色特点,全力推进制度创新实践。

比如,泸州推出白酒产业供应链体系创新,运用供应链思维,将白酒生产、金融、质量、品牌聚焦于交易的达成,解决交易信息不对称、企业融资难融资贵、交易成本高等难题。

再如,泸州创新中欧班列“拼车”模式,在川内首次实现将发往不同国家、多个站点的货物串联起来集整发运,变“一对一”为“一对多”,既为企业提供高效便捷的运输方式,又可以开拓沿线站点的市场。

还有,针对企业申请进口货物自贸协定享惠时容易出现申报不规范、后续换证难等问题,自贸区川南临港片区在全省率先实施“原产地预审快办惠企创新服务机制”试点,帮助企业便利享惠,推动外贸企业降本增效,促进外贸质升量稳。

创新赋能开放产业高质量发展

“为了开拓更多市场,我们最近正在做市场调研,希望能尽快推动‘江海直达’航线在泸州实现常态化开行。”3月5日,泸州润华物流有限公司常务副总经理涂亚红表示。

与此同时,在自贸区川南临港片区管委会,潘云海和同事正准备出发去往海关,“我们近期从企业收集到一些政策落实的‘堵点’,需要和海关做进一步沟通,共同探索更多的制度创新成果”。

从企业需求出发,“倒逼”制度创新,在自贸区川南临港片区已成为常态。

“从企业注册登记、建设施工、生产经营、信贷融资、纳税退税到退出注销,目前均建立了完整的便利化程序。”潘云海表示,围绕企业关切和产业发展需求,自贸区川南临港片区不断深化货物进出口通关、行政审批、跨境电商等多个领域改革创新,形成了一大批服务企业全生命周期和开放产业生态链创新发展的制度性改革成果,涵盖海关、税务、市场监管、住建、司法等业务领域,贸易、投资等营商环境显著优化,片区范围内形成先进材料、粮油食品和大宗商品国际贸易等开放型产业集聚发展态势,有效带动泸州全市外向型经济高质量发展。2024年,自贸区川南临港片区实现外贸进出口额163.8亿元,同比增长16.6%,占泸州全市外贸总量的比重达62.8%。

潘云海表示,接下来自贸区川南临港片区将深入实施自贸试验区提升战略,围绕投资、贸易、金融、国际物流、跨境人员流动等领域持续开展首创性、集成式改革探索,加快形成更多具有泸州特色的可复制可推广的制度创新成果。

征程万里风正劲,重任千钧再出发。自贸区川南临港片区充分把握“自贸区+综保区+港区”深度融合发展的优势,纵深推进港产物贸联动发展,着力打造泸州市外向型经济发展主要承载地和港口型国家物流枢纽城市核心区。