川观新闻记者高启龙泸州观察郭慧琳

万里长江进入泸州,纳溪区大渡口镇便是其域内136公里的起点。

一艘满载货物的轮船从江心从西到东,水面形成的波浪迅速蔓延,激荡着河滩上的鹅卵石,阵阵声响清脆悦耳。

当浪花褪去,光滑的鹅卵石显得更加水润多彩。

河滩之上的一片台地上,便是纳溪区大渡口镇中心小学。

泸州市纳溪区大渡口镇中心小学的学生们在图书馆内阅读。大渡口镇供图

5年前,自从新校址建在这里,轮船的汽笛声,水拍鹅卵石的涤荡声便与校园里的铃声、读书声融为一体、相映成趣。

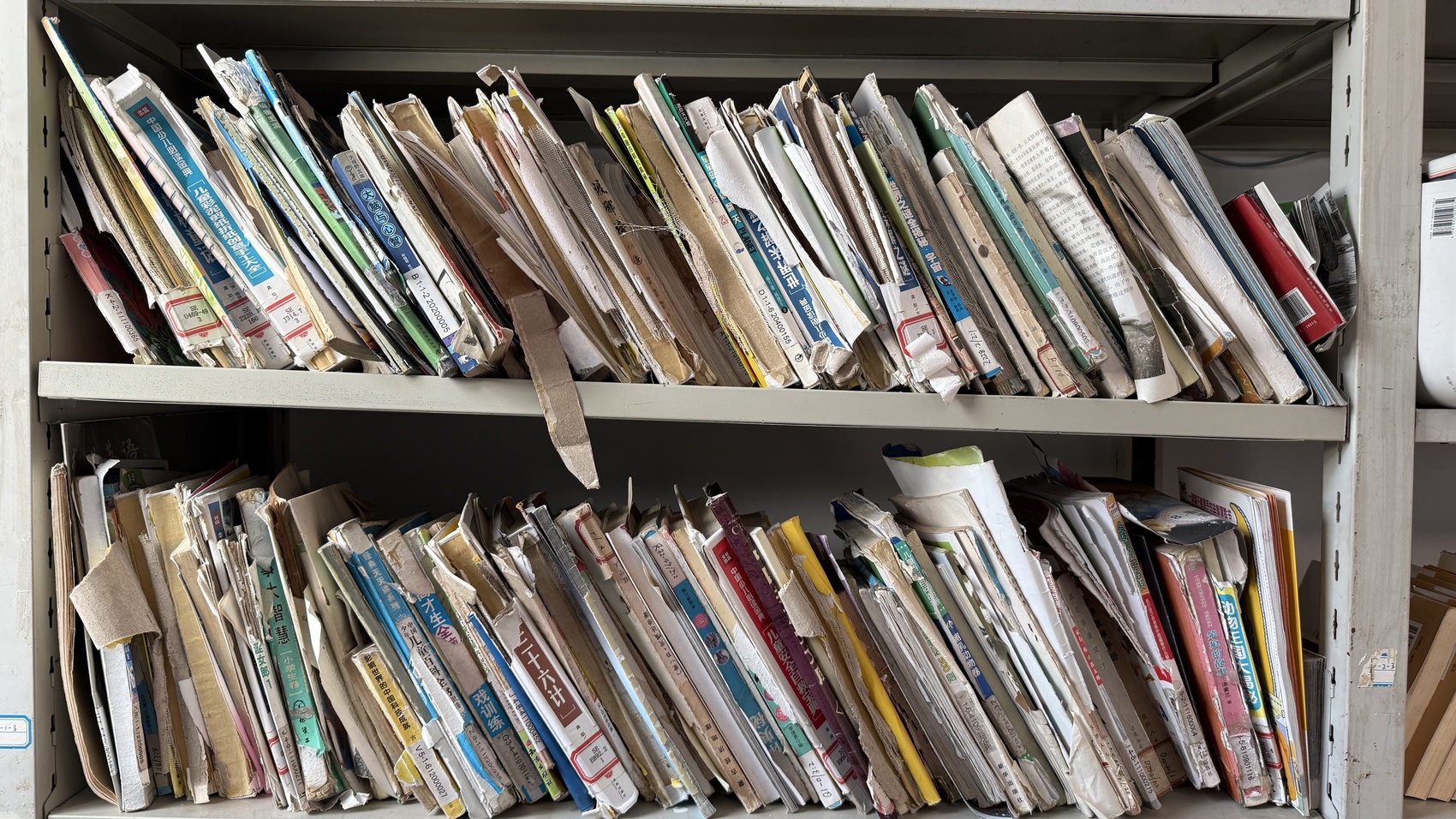

揉皱了的旧书,如同况平紧锁的眉头

4月21日,9:10分,教学楼三楼。

下课铃声一响,二年级一班的刘诗涵、罗晨宇、沈梦宁、卢牧原等几名同学便在图书室门口探出了脑袋。

二年级一班距离图书室最近,每到课间,几名爱看书的同学便会到门口,闻闻里边儿传来的阵阵书香。

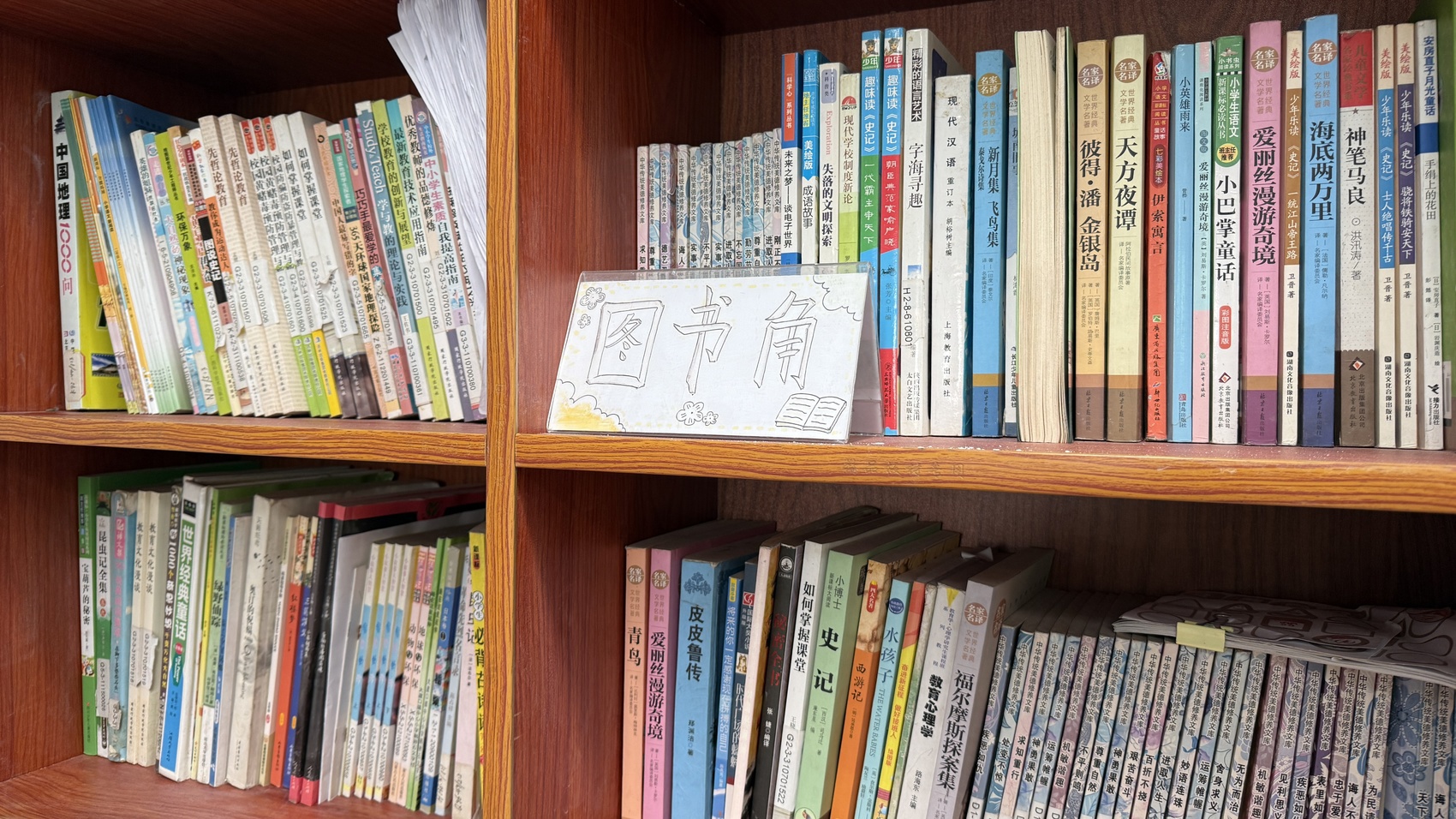

教室里的图书角。郭慧琳摄

这是一间面积约550平米的图书室,装有三万册图书。与传统图书室有别,这里的椅子、桌子造型多样,没有书海满目的压抑感,有限的空间倒也轻松自由。

对于罗晨宇来讲,《昆虫记》离自己又近又远。“你看,它就在正对门口的位置。”

近的是,这本书所在的位置离门口近,图书室离教室近。远的是,他们每周只有一次到图书室看书的机会。

为让图书室利用率最大化,每个年级的同学都能有机会到图书室读书,学校决定,周一到周五午休时间,二年级到六年级的同学分年级进入图书室阅读。同时,在每个教室设置图书角,每周由班里选出代表把班里的书送到图书室,然后借到新书后再放回图书角,供同学们阅读,人均两册。

况平是纳溪区大渡口镇中心小学的校长,上个世纪90年代师范毕业的他对书情有独钟。“学校里没有其他的东西可以,但没有书不得行。学校里其它办公室的钥匙没有可以,但没有图书室的钥匙不得行。”

当年,在另一所学校任教时,他亲自教授过一个从小爱读书的孩子,考上了好大学,现在在武汉一所重点大学读博士。

现在,学校的教学质量能在全区同类校中名列前茅,况平认为这跟从小培养学生们的阅读习惯密切相关。

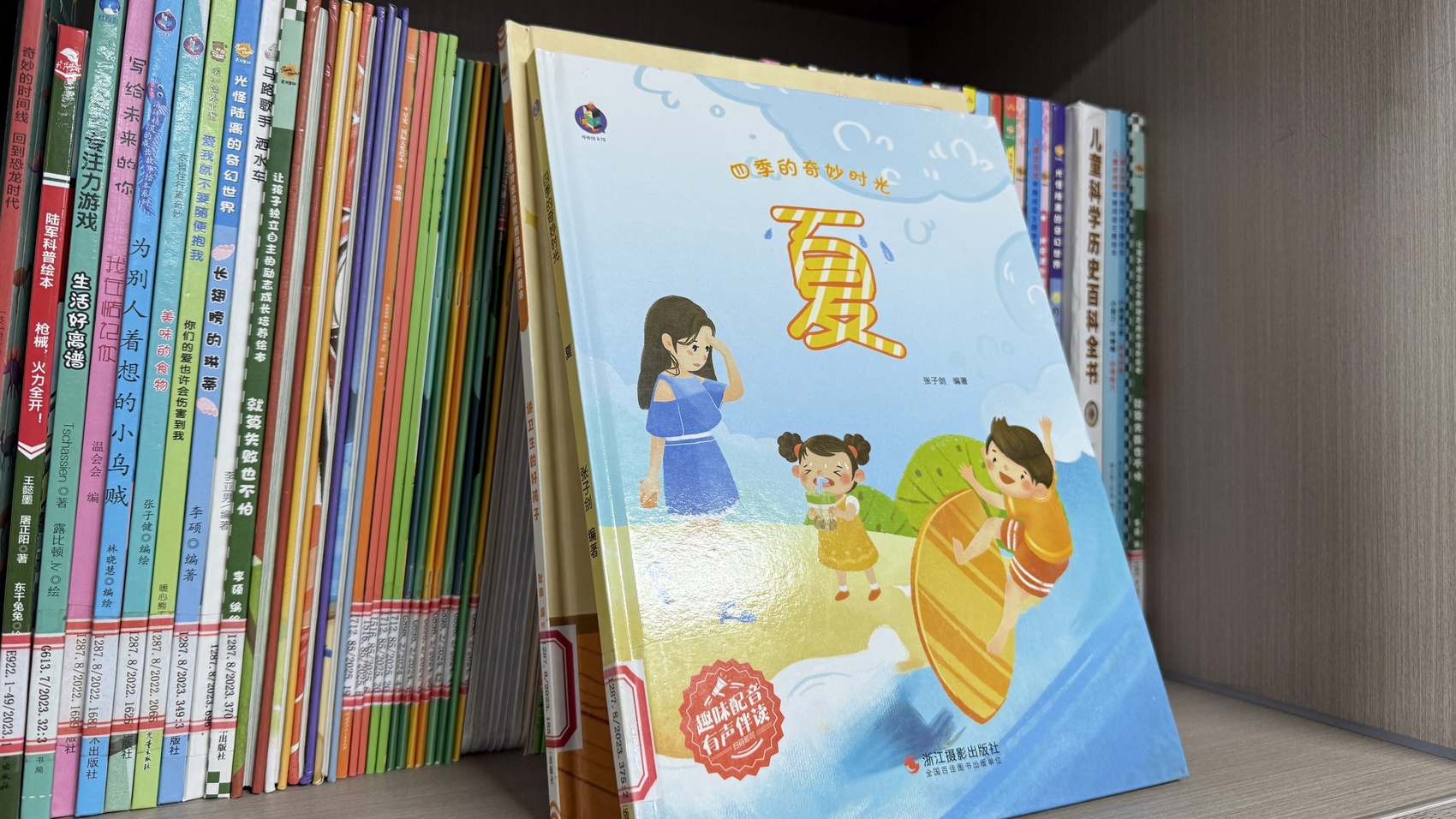

书架上换上了新绘本。郭慧琳摄

前段时间,图书室管理员邓彬从其办公室内抱出来一摞换下的旧书籍。卷起的书角、翻破的书面,有的书甚至还得轻拿轻放,否则一不小心书本和封面就会分离。

况平的眉头紧锁得如同揉皱了的旧书。

爱书如命的况平一方面给同学们强调不但要爱看书,还要爱惜书,养成爱书的好习惯。另一方面,面对图书使用频率较高,迫切需要更新的现实,他不得不想办法,尽快找到新书。

书也有“灵犀”?

泸州市委宣传部干部、纳溪区大渡口镇党委副书记(挂职)张希孟了解到情况后,迅速牵线搭桥。4月中旬,泸州市图书馆牵手大渡口镇中心小学,学校图书室成为泸州市图书馆的借阅点。

“前两周我们从市图书馆选了2000册图书为学校图书室添新。”况平说,这2000册图书到了一季度后就归还回去,然后可以再借2000册,算下来每年可提供10000册左右不同内容的图书。

常借常新,况平的眉头平展得如新书。

语出惊人,63名寄宿生有了夜读的灯

留守儿童多,读书时间少。这是大部分农村学校面临的现实情况。对服务于镇村的大渡口中心小学来讲也不例外。

2022年开始,15公里外的和丰教学点、6公里外的民生教学点和2.8公里外的火炬教学点先后并入大渡口中心小学,学校便有了寄宿生。

泸州市纳溪区大渡口镇中心小学的学生们在图书馆内阅读。大渡口镇供图

李霞是四年级四班的语文老师。在她任教的班里,28名同学中就有6名寄宿生。

如何让寄宿生课余时间不虚度?

晚上七点到八点二十分,图书室为63名寄宿生开起了夜读的灯光。

从周一到周四晚上,只要图书室的灯光亮起,63名寄宿生都会自发到图书室开启“泡吧”时间。

“孩子们不光爱读书,还爱提问。”负责晚间值守的图书室管理员刘小飞告诉记者。

当学生发出疑问时,两名图书室管理员的第一反应不是告知其答案,而是让他们自己在图书室里寻找答案。“读书是件灵活事儿,不光要学生有良好阅读的习惯,还要有思考的习惯。”

语出惊人。任教于二年级三班的王静老师发现,有时候和孩子们交流时,听到他们口中时不时蹦出的一些词汇会让她喜出望外。

“大家知道吗?航空母舰的燃料分为三级……”有一次在课堂上,余梓桐同学的发言,让王静甚为吃惊。

和刺猬拥抱,也要有颗真诚的心。

被换下的旧书籍。郭慧琳摄

“《布罗镇的邮递员》《大森林里的小木屋》这些我都看过,我喜欢有插画的书,很有趣、很生动,有想象力。”欧雅欣是四年级一班的学生,瘦小、文静的她聊起平时爱看什么书时,好似打开了她的话匣子。在她心里,住着一只《安徒生童话》里的小刺猬。“和小刺猬的拥抱,让我觉得不管别人身上有没有伤害我的东西,只要真诚以待就可以了。”欧雅欣说。

王静不仅是所在班级的语文老师,也是学校5名语文教师组成的“阅读导师团队”的一员。在带着同学们阅读时,也会默默观察他们。“男孩们更喜欢科普类,如《十万个为什么》这样的书,女孩们更喜欢看童话类的书,但他们都有一个共同点,喜欢有插图的绘本。”

鹅卵石文学社,路在这里延伸

世界上的石头千奇百怪,品种繁多,有太湖石又名假山石、化石、雨花石、钟乳石……而我最喜欢的是鹅卵石……

《路,就在这里延伸》,采访临了时,况平向记者推荐了这本封面为浅绿色的小册子,这是学校鹅卵石文学社最新“出版”的小“期刊”。

况平介绍,这本“期刊”不限文体、不限字数,全是由该中心小学学生写的文章,有的是学生独创,有的由老师指导。“在学生们眼里,这是件十分光荣的事,给予学生鼓励,选入学校‘期刊’的作品,还会送一本书给这些小作者留作纪念。”况平说。

前不久,况平出差。

他参加了全国人工智能校长、局长专题培训班。“虽然我们农村学校这几年有了长足的发展,但与沿海城市比起来,差距还是大。”况平感叹,“但读书可以了解外边的世界,可以不断提高自己。”

久居长江边,自然与长江共融共生共情,自然与长江化为一体,互依互靠。

江边的居民对鹅卵石情有独钟,他们时常到江边,在满滩的鹅卵石堆里,独具慧眼地捡拾一些回家,经过加工打磨,做成闪闪发光的首饰,佩戴于身。

在况平心里,他的学生们就像长江滩上的鹅卵石。

“这些学生虽然生长在农村,成长环境、教育水平同一线城市相比虽然还有差距。但他们通过学校的培养和书籍的沁润,书山自然有路,他们也可以成为闪闪发光的精品。”