川观新闻泸州观察 张其文/视频

“看着科技大楼、青年体育馆、2号研究生公寓、新医科实践实训大楼等一大批基础设施项目从需求论证、方案设计、预算编制、招投采购、开工建设,一步步落地建成、交付启用,心中满是感慨。”11月11日,在西南医科大学德城楼,谈及学校城北校区总规建设以及泸州市医教园区基础设施EPC+PPP项目,作为全程亲历者、见证者、管理者的该校基建后勤处处长刘平,忍不住道出这份心声。

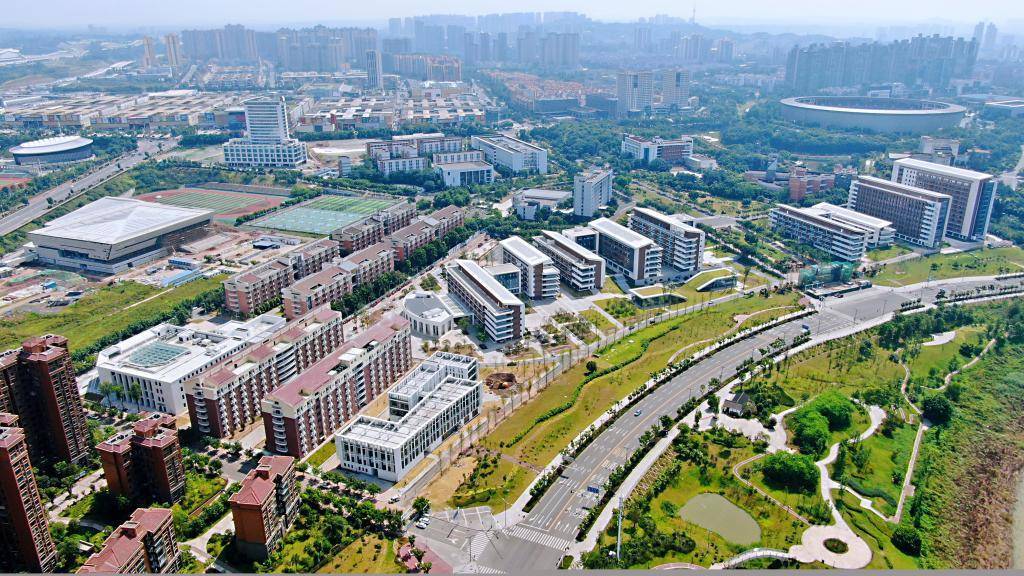

2017年2月,为加快推进西南医科大学创新发展,泸州市政府与西南医科大学签约医教园区EPC+PPP项目,垫资贴息6.06亿元代建城北校区25万㎡(总投资14亿元)的教学、科研、生活等13栋建筑及配套设施,学校建成后分年付费。2018年5月,三方组建投资公司推进筹建,2019年分两批次开工相关楼宇项目,2021年11月项目整体竣工验收移交。这些建成项目不仅彻底补齐了学校生均建筑面积远低于国家标准的短板,更构建起覆盖教学、科研、体育锻炼、后勤服务的全链条硬件支撑体系,为学校高质量内涵式发展注入强劲动力。

泸州市医教园区基础设施EPC+PPP项目

“项目顺利交付的背后,是一场攻坚克难的协同作战。”刘平介绍,6个工区、13栋建筑同步开工建设,面临着无先例可循、管理跨度大、质量要求高、专业技术等多重挑战。该项目是泸州市委市政府支持学校创新发展的郑重承诺,既要在规定的3年建设期内完成全部建设项目,又要严格控制建设成本不突破总投资14亿元,还要满足学校的科研教学及保障等使用功能需求,必须市校多部门联动协同,加强项目的管理。

为确保项目稳步推进,学校基建后勤处全员投入,组建专项工作团队会同政府代建单位泸州市建管二中心开展建设工作,确保每个片区有1名现场代表全程参加项目监管,每周监理例会有1名处领导参会统筹协调建设事宜。在资金有限的前提下,精准对接各院系教学科研需求,反复优化楼栋内部设施布局与功能设计,并建立严格的质量管控体系,对施工全过程进行动态监督,发现问题立即整改。刘平回忆说,正是校方的积极参与及严格较真的工作态度,在建设过程中及时纠正处理了学生公寓桩基桩芯偏移、青年体育馆过度设计、科技大楼净化工艺设计缺陷等问题,切实维护了学校利益。

如今,科技大楼已成为科研创新与平台入驻的核心载体,为生物医药、前沿医学等领域研究提供坚实支撑;青年体育馆可高标准承办校庆、学术会议、体育赛事、就业双选会等大型活动,打破了以往场地受限的困境;学术交流中心实现学术活动与住宿功能一体化,有效减少人员往返奔波,提升活动举办效率。“这些设施彻底解决了院系无独立办公空间、科研教学设备不足等长期难题,不仅支撑学校招生规模有序扩大,更让我们在同类院校竞争中形成硬件优势。”刘平介绍时,脸上难掩自豪。

“当然,项目交付投入使用并非终点,后续我们还在进行持续的建设和升级。”刘平补充道,2021年至今,西南医科大学聚焦办学需求痛点,持续推进基础设施迭代升级,先后还建成投用了5.5万平米的2号研究生公寓、2万平米的新医科实践实训大楼,完成了城北校区思源楼功能完善、仁济楼集中供气系统建设、供气房间改造、废毒气控制系统加装等十余项大型修缮改善项目,办学条件得到全方位提升,为学校事业发展筑牢硬件根基。

硬件升级之余,西南医科大学同步优化后勤软服务,让校园生活更有温度。2022-2024年,新建食堂投用、对原有食堂桌椅更新及后厨改造,既提升用餐体验,也筑牢食品安全防线、提高供餐效率。餐饮服务不止“吃饱吃好”,更向“多元便捷”升级。学校以兰香苑食堂为试点,2022-2023年引入超市、甜品店等多元业态,将单一餐饮区升级为“校园生活驿站”,一站式满足师生需求,幸福感显著提升。

“在办学条件方面,我们始终在硬件建设与软服务优化上双向发力、持续探索。”刘平透露,当前,学校基建后勤处正围绕国家“教育强国”“新医科”战略部署,聚焦生物医药、前沿交叉学科、产教融合等重点领域,积极储备一批高质量建设项目,全力争取资金支持,推动学校实现硬件设施与内涵发展同频共振,为培养高素质医学人才、服务区域医疗卫生事业发展提供更坚实的保障。(西南医科大学供图)