川观新闻记者 赵荣昌

3月14日6时35分,响亮的呼号声在泸州市消防救援支队培训基地营区响起,周而复始,日复一日的常态化培训开始了。

2023年以来,泸州消防救援支队以"向实训要战力"为导向,通过打造"常态化集训+室内烟火特性训练"双引擎,构建起覆盖全员、分层施训、精准赋能的基地化、规范化培训体系。

实战演练。

"沉浸式"实训,让火场经验可复制

走进泸州市消防救援支队培训基地,占地1100平方米的室内烟火特性训练(CFBT)工作室里,智能烟火训练系统正模拟出不同火场环境。这套由泸州消费技术骨干自主升级改造的装置,通过甲烷燃烧形成真实的火场,系统能精准调控温度、烟雾浓度和空间结构,使参训人员在安全可控环境下体验真实火场。

室内烟火特性训练(CFBT)工作室。

“由9名技术骨干组成的示范示教团队,还自主构建模型屋,模拟建筑火灾发生、燃烧等过程和轰燃、回燃、烟囱效应等火场现象,让指战员直观理解燃烧态势和烟气流动情况。”泸州市消防救援支队支队长叶兰军介绍,"过去培养火场指挥员需要多年实战积累,现在通过模块化情景复现,可将经验转化率提升75%。"

"滴灌式"培养,定制化培训破解人才断层

人才队伍,是消防救援队伍打赢实战的关键所在。但如何破解人才断层则是“一道难题”。

室内烟火特性训练(CFBT)工作室。

近年来,泸州消防打破"一锅烩"培训模式,建立"三分法"培养体系:指挥员侧重战术指挥与风险评估;消防员强化实战救援和装备操作;消防文员专攻应急保障与文案处理。每月开展"岗位大练兵"考核,对未达标人员启动"回炉特训"。结合实际需要,编写化工、高层、地下、水域等8大类灾情处置培训课程。常态化集训采用"15+35"进阶模式——15天集中攻坚、35天岗位实践形成训战闭环。近两年,实战化轮训35批次2210人,已有327名指战员(专职队员、文员)通过该体系晋升专业岗位。

实施"1573"工匠计划,打造专业攻坚尖兵

近年来,泸州消防坚持以"1个发展总目标+每1类别培育5人+7大类别+通过3年完成目标"命名的工匠人才培育计划,汇聚了应急救援、信息通信、思想政治、防火管理等领域的27名骨干,切实激发和释放人才创新智慧潜能。

通信小组自主创新的"多频段应急通信中继装置"在多起灾害救援中发挥关键作用,实现复杂地形下72小时不间断通信。

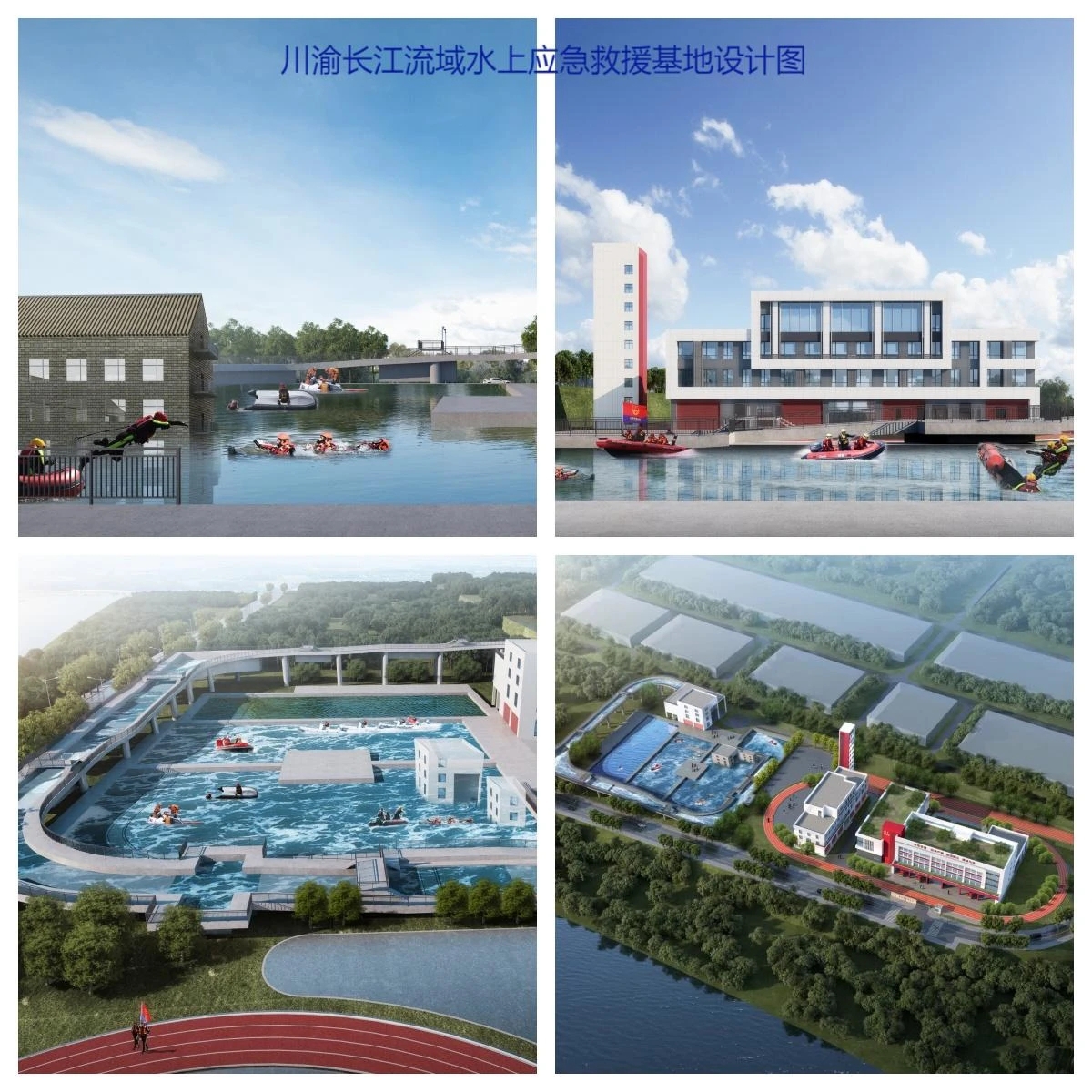

长江流域水上救援基地。

“蓝焰智擎”工作室把握新时代AI运用场景,率先部署“蓝焰智擎”人工智能消防辅助系统,建立本地知识库,用于辅助救援决策、消防宣传教育等范畴。

下一步,泸州消防还将走好“走出去+请进来”新路子,完善信息共享、设施互补、师资共用的基地化培训机制,善用科技赋能,推动培训模式从"经验主导"向"数据驱动",走向实战,切实催生队伍新质战斗力。

图片由泸州市消防救援支队提供